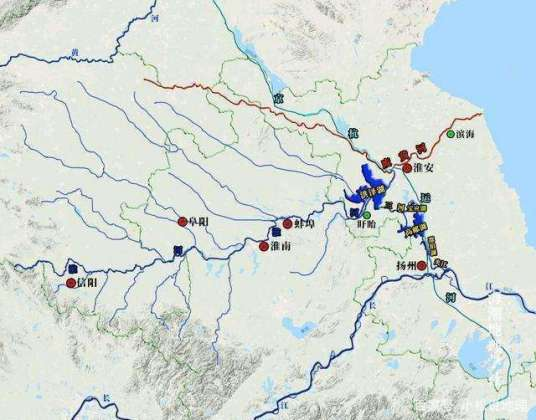

淮河流域位于中国东中部,地处长江与黄河两大流域之间,地理位置介于东经111°55′至121°20′,北纬30°55′至36°20′之间,总面积约为27万平方公里。它西起桐柏山、伏牛山,东临黄海,南以大别山、江淮丘陵、通扬运河和如泰运河南堤与长江流域分界,北以黄河南堤和沂蒙山脉与黄河流域毗邻。淮河流域不仅是中国重要的农业生产基地之一,也是经济和社会发展的重要区域。淮河流域_百度百科 (baidu.com)

淮河全长约1000千米,发源于河南省南阳市桐柏县淮源镇境内,流经河南、湖北、安徽、江苏四省(虽然湖北的淮河流域面积较小,通常还是称淮河流经豫、皖、苏、鲁四省)。历史上,淮河曾独流入海,但12世纪后,黄河长期夺淮,彻底改变了淮河流域的水系形态和地形地貌,淮河逐渐失去了原有的天然入海通道,导致中下游河道淤塞,水患不断。

淮河流域的地形复杂多样,西部、南部和东北部为山丘区,面积约占流域总面积的三分之一,其余为平原(含湖泊和洼地),是黄淮海平原的重要组成部分。淮河流域人口稠密,总人口约1.91亿人,平均人口密度707人/平方千米,是全国平均人口密度的4.8倍。流域内的耕地面积约2.21亿亩,约占全国耕地面积的11%,粮食产量约占全国总产量的六分之一。

淮河流域的气候条件也极具特色,地处中国南北气候过渡带,淮河以北属暖温带区,以南属北亚热带区,气候温和,年平均气温为11—16℃。然而,这种气候条件也使得淮河流域极易发生洪涝灾害,尤其是夏秋季节,暴雨频繁,洪涝灾害频发。

新中国成立后,淮河成为第一条全面系统治理的大河。经过70多年的持续建设,淮河流域基本形成了“上拦、中滞、下排”的流域防洪工程格局。上游修建了出山店等大型水库,拦蓄洪水;中游利用湖泊洼地滞蓄洪水,整治河道承泄洪水;下游则扩大入江入海能力,建设了淮河入海水道等重大工程。这些工程的建设,使得淮河流域的防洪能力显著提高,有效减少了洪灾损失。

此外,淮河流域在水资源开发利用、水污染防治和水资源保护方面也取得了显著进展。通过调整产业结构、加快污染源治理、实施污水集中处理等措施,淮河流域的水质得到了显著改善,干流水质常年维持在Ⅲ类,保障了沿淮城镇的用水安全。

淮河流域作为中国重要的地理和经济区域,不仅承载着丰富的自然资源和人文历史,也面临着防洪、水资源管理和环境保护等多重挑战。通过持续的科学治理和综合管理,淮河流域将继续为中国的经济社会发展和人民福祉作出重要贡献。